「因歐亞板塊與菲律賓海板塊的互相擠壓而造山運動發達,山地、丘陵約佔全島總面積的三分之二。地殼被擠壓抬升而形成的山脈,南北縱貫全台,其中以中央山脈為主體,地勢高峻陡峭...」這是過去的我們透過地理課本最直接認識山的方式。即便臺灣有「福爾摩沙」的世界美譽,是全球高山密度最高的島嶼之一,擁有海拔超過三千公尺的高峰達260餘座,卻不表示我們真的有意願、有機會走入山林之中。

2005年,長期關注並投身自然的美國作家理查.洛夫寫下《失去山林的孩子》一書,提出「大自然缺失症」的兒童發展現象:當孩子在只有電子產品的環境中成長,會出現許多身心狀況。當兒童疏遠大自然,會導致孩子對於自然界缺乏基本的尊重、不再理解食物的來源、不再認識動植物、不再對家鄉的地理感興趣;壓力過大和注意力缺乏的狀況同時也會造成學習成績的下降,以及創造力的低落。

在自然裡,孩子的視野是開闊的

孩子大口呼吸山野森林中的新鮮的空氣,去看見有別於城市中的,屬於大自然中的繽紛事物,這些自然的產物激起孩子天生的好奇心和天馬行空般的想像力。他們眼中有光,因為自然已經邀請孩子用視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等全身感官共同參與,當孩子對自然裡的動植物感到好奇、興趣,會因為喜歡而發展出對事物研究的專注力,主動探索自然中的深奧訊息,豐富孩子的學習與生活經驗。

教育部自民國101年起開始辦理「山野教育推廣計畫」,培訓山野教育種子教師、補助中小學推動山野教育課程活動,期望培養我們的下一代,親山、敬山的態度,學習登山安全知能與愛山護山責任。透過山野教育課程,不僅能夠拓展孩子們的五感,同時也喚起他們對學習的渴望和喜悅,加深對真情、善念、美感等多元價值的認識。

大自然就猶如是天然的藝術品,悄悄地臨立,迸發出獨特的氣質,展現多元的面貌。如果我們能夠重新向山野學習的話,我們才可能在體驗、探索及發現中,去覺察、反思的歷程裡,孕育成為一個人的健康、活力及創意。

文化傳承,原住民的山林智慧

原住民與山林是密不可分的,原住民的孩子們,從小在群山環繞的自然山林中長大、在溪流河川的滋養下成長,但在文明與現代化的快速節奏中,這群血液裡充滿山林原野 DNA 的學子們,似乎漸漸忘記祖先來自山與河的模樣。因此,許多學校希望透過教育導入關鍵課程,陪伴原野孩子重新找回自己的樣貌,認識自身的傳統文化,回頭與大山相遇,再次與川流大溪重逢。

新北市烏來國中小背倚大刀山,前臨桶后溪,在地的泰雅孩子們從小便在山林的滋養下成長,是推動山野教育的最佳場域。2015年蘇迪勒風災後,造成山區多處崩塌,烏來的對外道路中斷,甚至沒水沒電成了孤島,這讓學校更重視與大自然共處的重要。因而發展出「山,我回來了」為核心概念的山野課程,透過泰雅族gaga傳統文化結合現代登山知識與技能,來推廣登山安全及防災教育觀念。

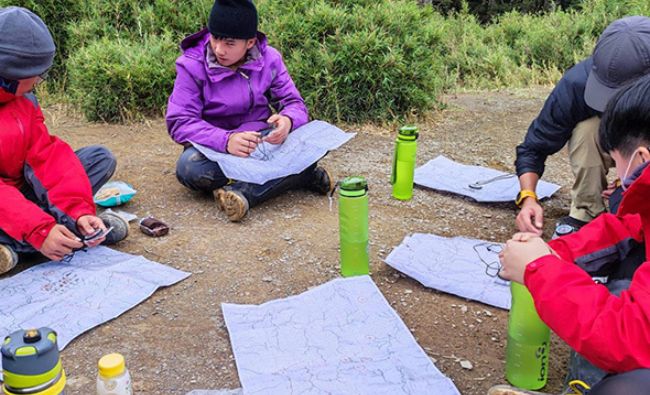

學校自107學年度推行山野教育至今,行程以雪霸國家公園為主,先後帶領學生循著祖先遷徙的足跡,探訪了泰雅先人的獵場–雪山、泰雅族聖山-大霸尖山,以及武陵四秀;期待孩子能從山行中 透過準備好自己的身心、認識自己的身體、重新審視自己對物質生活的需求;體會族群文化、於日常裡建立自信,從系統化的山野課程中建構充足的知識、能力與態度,並進而轉化成生活的經驗累積。

向山學習,發現生命的無限可能

山野教育這項活動,對學生的成長有著深遠的影響。在登山的過程中,我們常常面對陡峭、危險的地形,以及各種可預見與不可預見的挑戰,透過這些經驗,可以觀察到每個孩子的特質與本性;因為在困難與不舒適的情況下,人的內心真實面會展現出來,這是在學校和社會中難以觀察到的一面。

對於原本在學校學習低迷、需要主動關懷和輔導的孩子來說,讓他們置身於遠離文明的野外環境中,面對體能極限、環境和天候的不確定性,深深地感受到大自然的浩瀚與人類的渺小,賦予他們權力和責任。讓孩子們學習自己克服困難,自己思考、判斷和解決問題,他們實際上能夠做得非常出色,這讓他們跨越了原本的舒適圈,發現自己的優點,也讓我們看見孩子身上的光芒。

登山的過程,不僅僅是攀登高峰,更是人與人之間的互動。無論是面對多麼艱險陡峭的路程,夥伴們之間總是攜手同行,互相扶持、互相幫忙。在這個過程中,我們與眼前的夥伴建立起了深厚的情感關係,這種彼此扶持的關係具有療癒力量,對孩子來說至關重要。

山野教育,提供學生一個實際的情境去體驗、 冒險和探索,再引導孩子回顧省思、歸納與實踐。這樣的學習方式能啟動學生的學習動機、建立自信、產生力量,培養一生受用的生活實踐力,開發孩子勇於自我突破的挑戰能力。山是一所學校,在這個學校裡,陪伴孩子生長的環境,找回自信、成就感,並建立與這塊土地人事物正向、緊密的連結!