.

「有殺過魚、清理內臟過的請舉手。」

「有釣過魚的請舉手。」

「這個禮拜有吃過魚的請舉手。」

「有看過魚的請舉手。」

「魚跟人有什麼不一樣的地方呢?」

我們是誰

.

我們是澎湖在地的食魚教育團隊,團隊成員有在地澎湖人也有移居澎湖的新住民,藉由在地人脈及外地人視野的結合,利用我們海洋環境教育的專業將在地漁業文化轉譯,設計出寓教於樂的深度體驗遊程。

年年有鰆團隊成員

(圖片提供 / 年年有鰆)

我們希望透過食魚教育,在認識魚的過程學習背後的漁法、漁人的故事文化等,讓更多人了解「魚」從大海到餐桌的歷程,並期望人人都能透過選擇對海洋友善的海鮮,讓海洋永續發展,年年有魚、歲歲有𩵚魠。

設計行動廚房,讓偏鄉學童也能在場地受限的情況下學習魚類料理技能

(圖片提供 / 年年有鰆)

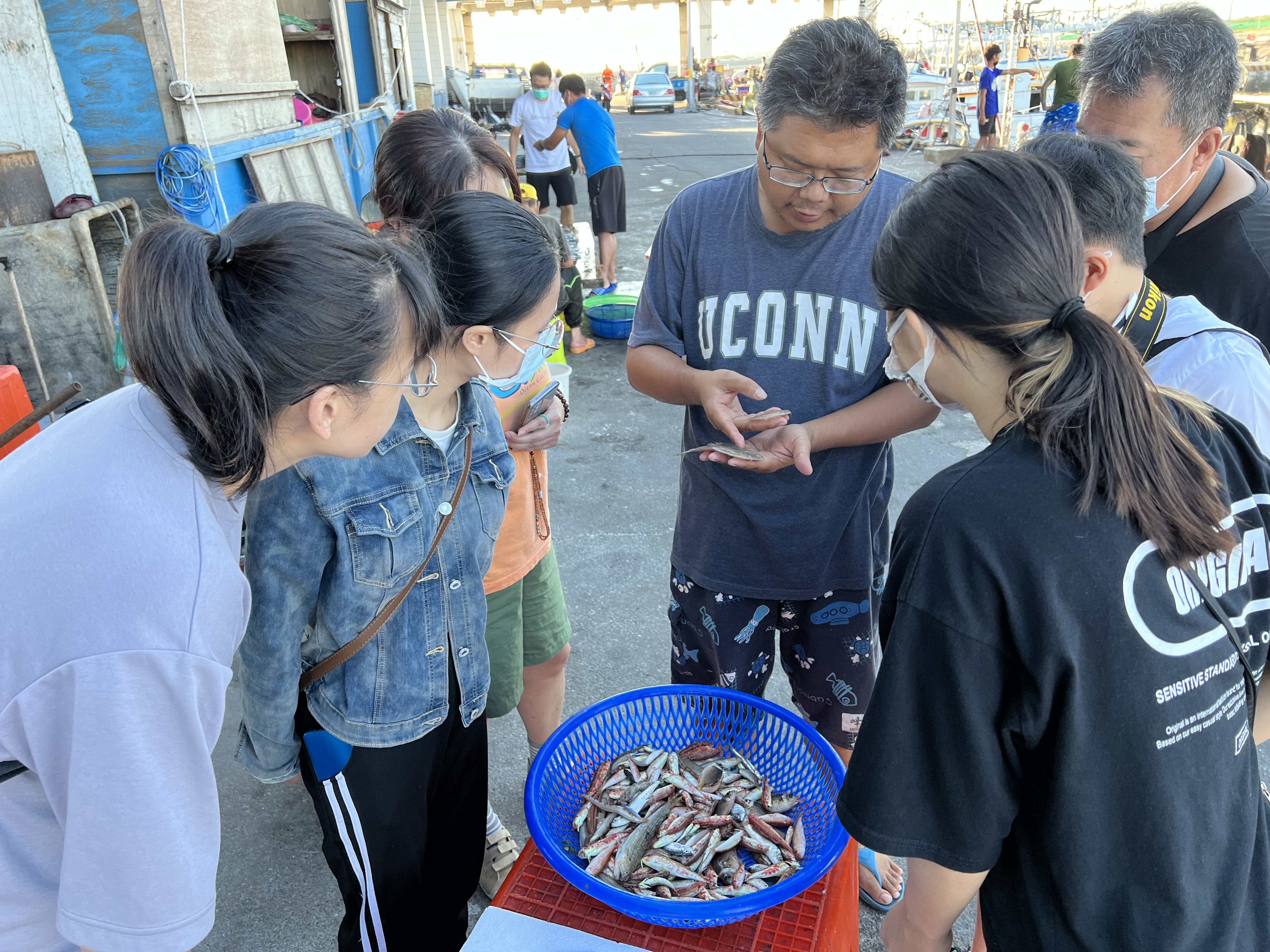

近幾年除了食魚教育,我們更關注澎湖漁業混獲、誤捕議題,透過公民科學家的進行,將原先會被丟棄的下雜魚(非目標魚種也非經濟魚種),作為監測的探樣來源,並設計為獨一無二的魚標本課程,讓消費者有機會認識各式各樣的魚種,使被錯置的資源發揮最大的價值。相信尊重每一個被捕上來的生命,才是食魚教育眞正的意義。

與大學教授合作進行下雜魚採集與研究

(圖片提供 / 年年有鰆)

.

.

專案介紹

「這是什麼魚」課程介紹:

海洋佔據地球七成的表面積,孕育無數壯麗景色與多彩的生命,其中魚類更是多樣性最高的脊椎動物,演化的力量在牠們身上大放異彩,創造出千奇百怪的物種與能力,時至今日仍不斷驚艷著我們。

台灣身為海島,卻長年為人垢病只有海鮮文化而沒有海洋文化,大家對海洋生物的認識多僅止於餐桌和海生館,因此我們設計了「這是什麼魚」課程,希望能帶領孩子深入認識這些他們不曾注目的鄰居們。

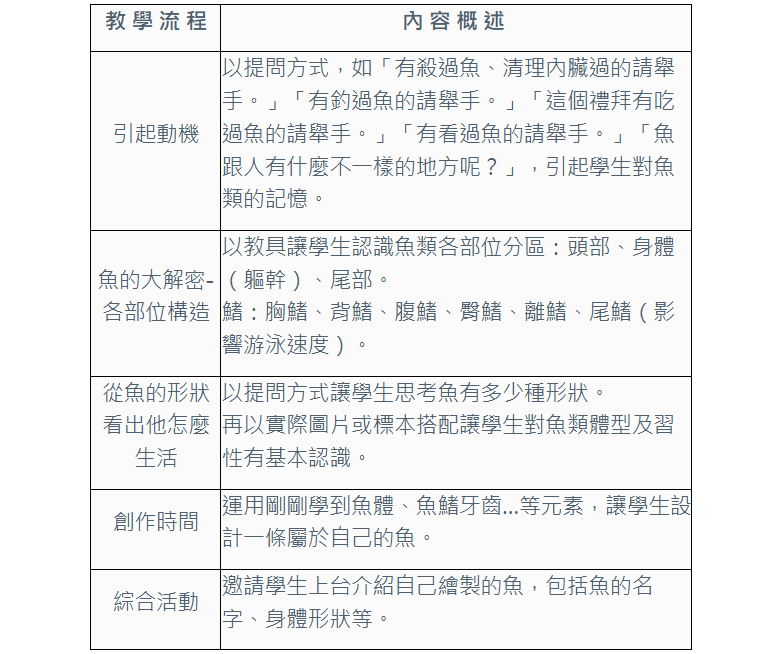

本堂課程分為三個章節:

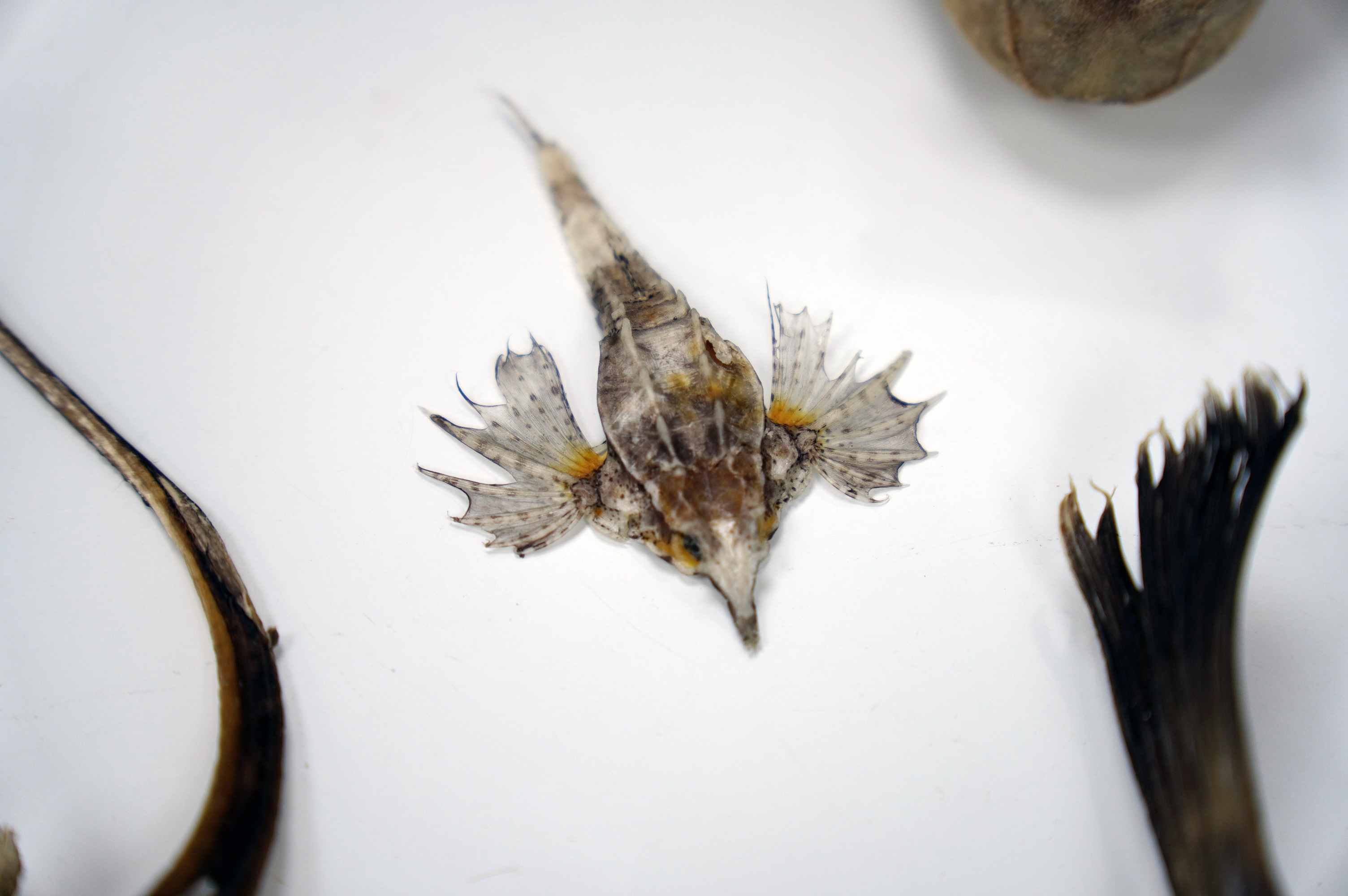

第一章節我們會從魚的身體構造出發,以標本輔助,讓學童實際觸摸,仔細觀察魚類的外型與特徵,並進一步介紹各部位與器官的功能,認識魚類身體的小秘密,揭開魚類的神秘面紗!

利用標本加深學童印象與參與

(圖片提供 / 年年有鰆)

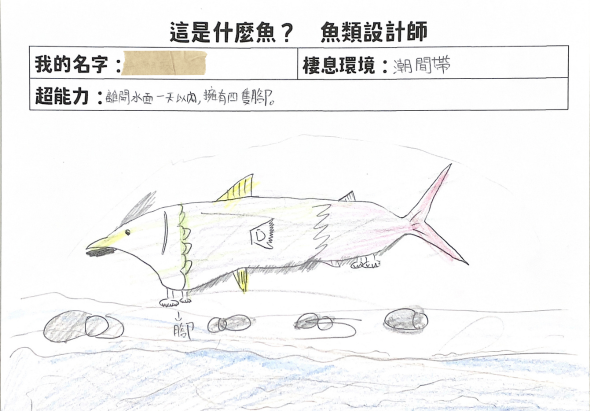

第二章節中,我們要將目光擴大到魚類們住的地方啦。海水雖然是連在一起的,但因為各種環境條件與底質樣貌的不同,而能分成許多類型的生態系統,如耳熟能詳的潮間帶、珊瑚礁等,住在不同棲地的魚會因應環境的因素而有不同的特化特徵和能力,我們會依次介紹這些棲地與住在其中的魚,讓學童能有更全面完整的認知。

生態系統介紹—潮間帶

(圖片提供 / 年年有鰆)

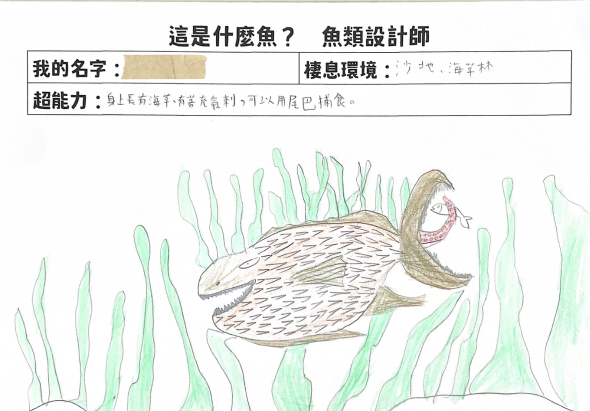

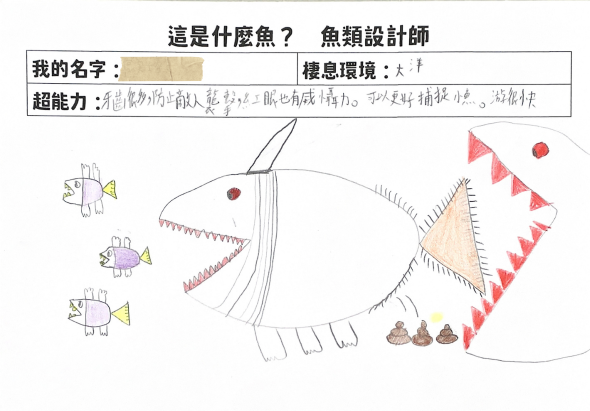

第三章節是前兩個階段的小驗收,我們為讓學童抽取環境小紙條,他們要針對抽到的環境,運用所學設計屬於自己的魚,為牠加上厲害的超能力,讓牠能自在地住在屬於牠的棲地!

.

.

.

參與學童透過課程了解到的魚知識,創作他們的作品

(圖片提供 / 年年有鰆)

本堂課程除了單純的魚類知識,也會融入部分海洋教育和環境教育的元素,永續海洋是我們團隊的願景,希望這堂課能讓學童對海洋和魚類有更多層次的理解,日後若遇到相關議題和困境,也能自行思考並得出屬於自己的答案。

.

課程活動資訊

一、課程時間:2 節課(80分鐘)/ 單次課程

二、執行時間 : 預計於2024年11月10日~12月底間可入校服務。

三、授課對象與人數

- 授課對象:本專案合作地區為雲嘉南地區,教育部認定之偏遠地區及非山非市國小。

- 授課人數:國小1-4年級,可混齡,參與人數以30人內為最佳。

四、其他事項

於截止日前與報名學校談妥確認合作,額滿將提前關閉表單。