口述 | 鹿樂計畫主持人曾守正 整理 | 劉欣韋

二○一五年,為協助臺灣鄉村教育發展,教育部國民及學前教育署(簡稱國教署)委託國立政治大學,以大學社會責任的使命感及擁有跨領域創新的學術研究與實務經驗為基礎,由政大創新與創造力研究中心提出「教育創新群力匯聚計畫」,建置「鹿樂——偏鄉教育群眾協力募集平臺」(簡稱鹿樂平臺)。

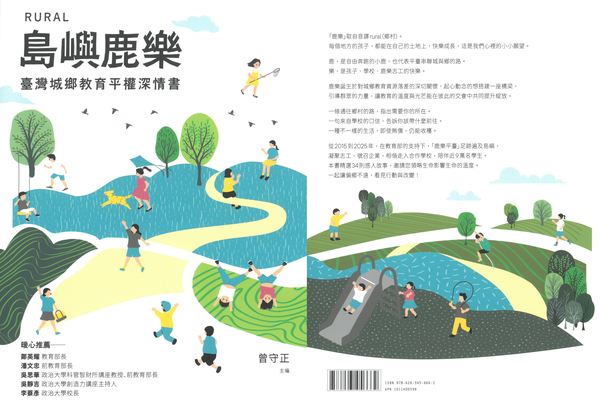

從群眾協力募集平臺開始做起,鹿樂平臺逐漸成為媒合鄉村學校(註1)需求與社會大眾資源的串接媒介,將彼此接軌互通,為城鄉搭建共好的橋樑,尋找鄉村教育更多的可能性。

教育政策,弭平城鄉落差

關於鄉村教育,教育部向來重視城鄉教育的均等發展,歷年推動許多相關政策與計畫。一九九四年試辦「教育優先區」計畫,並於一九九五年起正式實施,希望縮短城鄉差距,提供學生多元展能機會,而後陸續有許多政策或計畫朝此方向發展。

到了二○一五年,教育部開始推動另一波的鄉村教育創新政策。該年四月二十八日,教育部發布「偏鄉教育創新發展方案」,希望以創新方法翻轉鄉村教育;同年十月二日發布「偏鄉學校教育安定方案」,在現有教育資源的基礎上,支持偏遠地區學校教育發展,協助學校永續經營。行政院進而於二○一七年五月十八日通過《偏遠地區學校教育發展條例》草案,希冀透過強化教育措施、寬列教育經費、彈性運用人事費用及提高教師福利等措施,解決偏遠地區學校辦學的困境,保障學童的受教權益。接著,教育部於二○一九年公布《教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費作業要點》,將非山非市學校也納入了專案補助對象。

牽繫著鄉村學校與社會大眾的鹿樂,便在這樣的發展脈絡下誕生成長。

鄉村不遠,鹿樂來了

從教育創新到社會創新

究竟要多偏遠、多鄉村,才能成為偏鄉?教育部依據地理位置、人口背景、環境資源等因素,定義出「偏遠、特偏、極偏」以及「非山非市」(註2)學校,以〈一一二學年專業培育、偏遠地區教育、實驗教育及在學率概況〉來看,高中以下偏遠地區學校有一千一百九十九所,以〈一一○至一一二學年度國民中小學非山非市學校名單〉來看,非山非市國民中小學則有四百三十四所,共計一千六百三十三所。這些學校,就是鹿樂主要服務及合作的目標學校。

面對鄉村與非山非市學校,國立政治大學教育學系詹志禹教授曾說:「偏鄉小校最缺的,往往不是物質,而是人才。」在鹿樂內部的調查研究中也發現同樣的狀況,鄉村學校最大的問題不是物質或經費,而是人力,除了直覺想到的老師與行政人員的人力不足外,如果從一個更寬廣的角度來看,可以說是陪伴人力的不足。

同時,我們也看見有些偏遠學校,潛藏豐沛的地方資源,得以發展出嶄新的教學型態與內容,如果能夠有更多的夥伴與外界經驗的加入,將有機會發展得更圓滿、更蓬勃。而橫向觀察許多NGO、大學計畫、偏遠學校和網路社群等組織,我們發現許多民眾想為鄉村教育盡一份力,但是卻不知可以從何開始;大眾雖有意願投入資源參與,但缺乏一個提供偏遠學校資訊與需求的管道。

鹿樂平臺的創建,便是想要透過「創新」與「社會」的力量,參與鄉村教育,藉由平臺作為橋樑將鄉村學校需求與社會大眾力量媒合起來。如同國立政治大學資訊科學系劉吉軒教授提到,鹿樂平臺是「大學社會責任」與「跨領域激盪創新」的結合,這樣的理念,也正與政大創新與創造力研究中心的長期關懷切合。

創新與創造力中心長期關注教育創新、社會創新、人文創新等相關議題,而當我們提到教育創新的時候,並不只關注學校教育內部的議題而已,還需要尋求人文社會情感資源的支持、帶動社會的關注與投入,進而蘊育更廣泛的社會創新甚至社會運動,才能形成更具有動能的教育制度、社會認知、資源分配等等的變革。

因此,就最初的意義來看,鹿樂平臺希望做到的「社會責任」與「跨領域創新」,便是透過平臺的運作,在資源、人力與議題認識上,試圖拉近鄉村與城市間的距離。

為了達成這樣的目的,鹿樂平臺引入了「公眾參與」、「群眾智慧」的概念以及資訊相關技術,建立了創新形式的群眾資源募集與協力的網路平臺,希望帶動「社會資源」與「偏鄉教育需求」雙向的互動參與,促進城鄉間資源整合與串聯,除了讓鄉村教育需求得以滿足,也能讓社會對鄉村的關懷與支持有更直接且實際化為行動、進入地方的可能。

此外,也希望藉由網路群眾募資與協力平臺的典範案例宣導,讓地方的需求浮上檯面,進而喚醒並帶動社會大眾對鄉村教育資源不均問題的關注,營造一個良性的資源與需求互通場域。

為了引起大眾參與及認同,鹿樂平臺透過圖像、文字、影片、聲音的多媒體內容呈現方式,將鄉村教育的現況與需求,用真實而能產生同理的故事,以系統性架構的組織方式發布於平臺,讓大眾關注理解鄉村教育資源需求,並連結社會廣泛而充沛的資源,引導民眾投身鄉村教育公益活動的正向能量,並且在這種彈性、動態、高效率的互動參與方式之下,在需求與供給的連結過程中,展現人文關懷與社會創新,開啟鄉村學校、社會大眾、企業組織多方溝通及協力的可能性,產生人與人之間正向情感的連繫與回應,讓鄉村教育以更溫暖、更健康的方式永續發展提升。

城鄉之間並非漠不相關,實有相互依存、共存共榮的發展可能。例如,越來越多鄉村學校開始善用相對都市缺乏的優勢,發展在地文化與學校特色,包括小班教學、豐富的自然生態、多元的人文歷史背景、凝聚小而美的社區力量等,呼應時代需要,走在前端,開展出豐富的課程,進而吸引許多都市學子前往就讀。鹿樂平臺將此作為前提,希望透過教育創新,帶動整體社會的關懷與投入,找回城鄉兩端平等互惠關係,探索共存共榮的新方向。

「串聯」、「傳遞」與「激盪」

我們藉由網站平臺的建置,發展出三個重要的鄉村教育參與行動:「小校許願」、「大眾提案」與「企業合作」,每一個合作案例均以專案作為包裝,透過各式專案與社會大眾溝通與交流。

首先是「小校許願」,由偏遠地區學校針對各自的需求向平臺提出申請,而後由平臺協助媒合合適的志工入校服務;「大眾提案」則是由有心想為鄉村教育盡一份心力的社會大眾,以其具備的才能、專長,自行於平臺上提出申請,然後由平臺協助媒合有需求的學校,讓具有多元專長的社會大眾得以入校教學分享;最後的「企業合作」,則是由企業或組織提出申請,由平臺協助媒合需求學校。

在這些參與行動下,鹿樂平臺扮演了「串聯」、「傳遞」、「激盪」的角色:

(一)串聯各界資源

根據學校、個人、民間團體或企業的需求及資源,進行資源串聯。為學校、個人、民間團體或企業媒合有合作潛力的對象,進而使資源有效利用。如此一來,能縮減城鄉差距,讓城市裡的人與組織有更多機會認識臺灣鄉村,而鄉村的學校與社區能彼此交流、共同成長,也讓熱心人士之善舉能有效幫助經濟弱勢學童順利、安心就學。

(二)傳遞彼此的需求與善良

以上述內容作為根基,鹿樂團隊實際走入現場,親自蒐集素材,進行文案撰寫、照片編修、行銷推廣、網站營運、媒體聯繫等工作,降低偏遠學校或弱勢學生面對群眾的困難與成本,並透過網路及社群媒體的行銷與宣傳,擴大對於目標群眾的曝光量。期盼擴散服務的能量,創新教育與活絡社區。

(三)激盪合適的行動方案

學校、個人、民間團體或企業向「鹿樂平臺」表達合作意願後,計畫團隊會實際訪視或面談,深入了解其需求和評估所能提供的資源,再根據計畫團隊接觸偏遠學校、個人、民間團體或企業等不同面向角色的考量,共同發想行動方案,並選擇最合適的做法,落實執行。

此外,鹿樂平臺更同時扮演了「說故事」的角色,透過不同的案例,以激勵人心的影像或故事情境,呈現鄉村學校的人力需求,擴大群眾參與鄉村教育事務的意願並提升認同感,同時也希望透過人力與資源的引入,活化鄉村學校的特色與發展,將鄉村學校獨特的自然與人文風貌傳遞出去,營造城鄉交流共好的未來,進而能使城鄉教育資源彼此互補,提升社會大眾對鄉村教育議題的關注。

透過故事,讓偏鄉不遠

與其他類似平臺相比,鹿樂的獨特性在於多元的合作模式,且著重於專業人力資源的媒合。而隨著時間推移,鹿樂平臺逐步建立起品牌的公信力和信賴度,漸漸吸引更多的志工和企業參與關心鄉村學校,提供各類型專業知識或文化資源。

為了能夠積極發揮鹿樂平臺更深層的潛力,多年來,持續媒合偏遠學校各式行動方案,更廣泛建立學校端與社會大眾互動交流的機制、形塑大眾投入的風氣,因此,我們希望透過這本書,分享鹿樂十年來的重要個案故事,帶動社會對於多元教育議題的理解與想像,促進友善且永續的循環。

在本書第二章,我們記錄了「大眾提案」的特色案例,分享主動踏入鄉村的志工的起心動念以及收穫;在第三章,我們藉由「小校許願」的案例,一起看到鄉村學校的困境與突破的可能;在第四章,我們會看到「企業或民間團體合作」的不同樣貌與關懷議題,共同思考,除了物質的投入之外,是否還有更具持續性的合作樣貌。當然,這三章寫作的側重雖有不同,但都同時關注教育行動者對孩子的關愛,而這是我們社會的珍寶。

每個案例中,鹿樂都曾實際走訪,了解各校的需求與期待,看到學校的限制與困難,但是透過每個個案的發展共同激盪,我們發現,鄉村並不意味著匱乏,而可能有著各自豐富的自然生態與人文資產等待發掘,因此,城鄉之間不是單向的資源投注,而是能彼此互助成長,進而共創一個又一個美好的故事。

跟著鹿樂,跟著每一位行動者,走入每一所校園,聆聽每一段故事(註3)──偏鄉,已不再遙遠。